L'aventure a démarré il y a deux mois, au jour 1 du confinement.

"Le confinement était nécessaire mais l'on s'est très vite aperçu qu'après quelques semaines, il aurait été intéressant de pouvoir connecter des zones vertes afin de pouvoir interagir avec les villages ou les villes voisines. Avec, toujours, la possibilité de pouvoir revenir en arrière et de réagir vite en cas de besoin", explique Bary Pradelski, chargé de recherche en économie au CNRS à Grenoble.

Associé à Miquel Oliu-Barton, maître de conférences en mathématiques à l'Université Paris-Dauphine, les deux chercheurs ont regroupé leurs idées pour se pencher sur la création d'un modèle mathématique, alliant probabilité, économie et données de santé.

"Nous avons montré comment, en appliquant cette stratégie de définir des zones vertes et rouges, puis de regrouper ensuite plusieurs zones vertes ensemble, on parvenait à favoriser un retour à une situation normale de manière rapide, et surtout sans attendre que l'ensemble du pays ne soit en vert", résume Bary Pradelski.

Avec la collaboration d'un autre mathématicien à l'école Polytechnique, Luc Attia, ils ont d'abord publié un premier article à ce sujet le 8 avril dernier, à travers la revue de l'école Esade Business School de Madrid. Un exemplaire de leurs travaux a également été envoyé à Vox EU, plate-forme politique du centre de recherche en économie basé à Londres, attirant l'attention du gouvernement français.

"Il existait déjà un certain nombre de modèles mathématiques sur les pandémies, avec des modélisations détaillées, qui reprennent généralement la théorie des probabilités. Notre objectif était d'utiliser notre capacité à modéliser pour contrôler au mieux la situation face à la propagation du virus, et éviter une crise économique et sociale plus importante", dévoile Bary Pradelski.

Son homologue Miquel Oliu-Barton cite en exemple la théorie des jeux, utilisée pendant la guerre froide, ou la machine de Turing, employée pour accélérer la fin de la Seconde Guerre Mondiale et reprise dans le film Imitation game.

"Nous avons beaucoup échangé avec des médecins et des épidémiologistes pour bâtir un modèle qui se base sur une série de données dont on dispose déjà et qui nécessite ensuite de mettre en place une série de mesures d'un point de vue politique".

Une approche pédagogique et agile

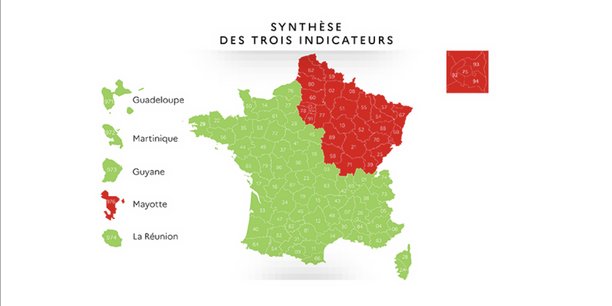

Leur modèle distingue des zones vertes et rouges. Et propose un marquage vert, basé sur le nombre de nouveaux cas, la disponibilité de tests et le taux de saturation des hôpitaux, notamment au sein des services de réanimation et de prise en charge Covid.

"On ne parle toutefois pas du nombre total de cas, qui ne veut rien dire si l'on ne prend pas en compte la question de la temporalité", précise Bary Pradelski.

Avec, au menu, une définition qui se veut avant tout pédagogique, sous la forme de zones de couleur, qui permettant ensuite de pouvoir mettre en place une politique de déplacements différenciée à l'échelle des territoires. L'objectif ? Etre en capacité de reprendre rapidement une amorce d'activité économique, tout en continuant de limiter la propagation du virus.

"On a vu lors de cette crise que même dans des pays fortement touchés comme l'Italie, certaines zones situées au sud étaient davantage épargnées. L'idéal étant pour cela de partir avec un confinement de l'ensemble des territoires en zone rouge, puis de rouvrir progressivement des zones comme l'ont fait l'Espagne ou la France", souligne Miquel Oliu-Barton.

Selon leurs modèles, ils estiment que 2 à 5 mois seraient nécessaires en vue de pouvoir réunifier "en vert" l'ensemble d'un pays de la taille de la France, si des mesures adaptées étaient en parallèles mises en place.

La France, comme l'un des chefs de file

Une théorie qui ouvrirait ainsi la voie à une reprise progressive de l'activité et des déplacements, à une échelle toutefois maîtrisée au niveau des départements, et non des régions pour l'instant.

"Plus la division du territoire est petite, mieux on peut contrôler la progression du virus. Pour autant, il devient plus compliqué d'en contrôler les sorties lorsqu'on se place à l'échelle d'un village par exemple : c'est pourquoi le département semble être un bon échelon", résume Miquel Oliu-Barton.

Les deux chercheurs se disent eux-mêmes surpris qu'un gouvernement "aussi centralisé" que la France ait finalement opté pour ce découpage territorial et y voient là un bon signe pour la suite.

"Nous ne pensions pas que l'exécutif français aille jusqu'à mettre en place un système aussi décentralisé, mais c'est finalement cette idée de partage par département qui a été retenue et qui était très proche de notre modèle de base", indique Bary Pradelski.

Un système similaire a déjà été mis en place récemment en Espagne. Basé sur la définition de trois phases (1,2 et 3), correspondant au code couleur (vert, orange, rouge), toutes les régions ont démarré sur la même phase et devraient ensuite connaître, au cours des prochaines semaines, des évolutions en fonction de la situation régionale.

Vers un passeport à l'échelle de l'Europe ?

Maintenant que des pays comme la France ou l'Espagne ont adopté ce principe de fonctionnement par zones de risques, Bary Pradelski et Miquel Oliu-Barton pensent qu'il est possible de songer à un système similaire à l'échelle européenne, que les autres pays pourraient rejoindre.

"Nous espérons début juillet, au vu de la situation actuelle. On pourrait imaginer l'émergence de quelques zones vertes telles que le sud de l'Italie, le nord de l'Allemagne, les îles Baléares et le sud-est de l'Espagne, qui, si on arrivait à les connecter, pourraient déjà améliorer la situation", estime Miquel Oliu-Barton.

Car les deux chercheurs l'affirment : avec un tel système, il deviendrait ainsi possible de relancer progressivement des pans de l'économie, tels que les transports, le commerce ou encore le secteur de l'hôtellerie restauration. Et pourquoi pas de songer à une nouvelle définition de la saison estivale, en intégrant ces critères sanitaires. Car toute leur idée repose sur le fait d'éviter un brassage des populations entre les zones vertes et rouges.

"Lorsqu'on dispose de plusieurs zones vertes à l'échelle française voire européenne, on peut ensuite imaginer de les connecter ensemble, par le biais de trains directs sans arrêt par exemple, ou de réseaux autoroutiers bien contrôlés. Le tout en restant flexible. On peut ainsi imaginer plusieurs règles, mais ce n'est pas notre rôle de les déterminer", expose Miquel Oliu-Barton.

Les deux chercheurs ont déjà communiqué leurs travaux à la Commission Européenne, qui serait actuellement en cours de préparation d'une stratégie globale destinée à l'industrie touristique, fortement touchée par cette crise, et dont les premiers contours devraient être officialisés d'ici la fin de la semaine. Ils rappellent que leurs travaux permettraient "d'accompagner la reprise au sein des pays du sud de l'Europe fortement touchés par cette crise, et de garantir un meilleur équilibre au sein de l'UE".

Des enjeux de structuration à relever

"Même si l'on assistait uniquement à l'essor de 6 ou 7 zones vertes en Europe, cela aurait déjà un impact majeur en matière d'emplois, avec des millions de personnes qui pourraient retrouver un revenu", avance Miquel Oliu-Barton.

Avec toutefois, plusieurs impératifs : un tel plan nécessiterait de réduire au maximum les connexions entre zones vertes et rouges, mais aussi imaginer des systèmes de répartition ou de redistribution au bénéfice des zones à circulation réduite.

"Nous croyons au fait de pouvoir recommencer à produire de l'activité économique dans certaines zones, pour pouvoir ensuite les redistribuer ailleurs, plutôt que de garder tout le monde en confinement", ajoute Bary Pradelski.

Une politique de tests devrait également être déployée à l'échelle européenne, avec comme condition sine qua none la mise en place d'un processus de marquage des régions vertes selon des critères partagés, orchestré par l'UE. Un schéma dont le maître mot demeurera la prudence.

"Avant de connecter des zones vertes ensemble, il faudra disposer de garanties. Car plus une zone verte est grande, plus les risques de résurgence quelque part sont élevés. La clé sera d'avancer à petit pas, en faisant évoluer les zones toutes les deux ou trois semaines", conclut Miquel Oliu-Barton.

Surtourisme : dans « la Venise des Alpes », le va-et-vient des valises excède les habitants et interpelle les élus

Surtourisme : dans « la Venise des Alpes », le va-et-vient des valises excède les habitants et interpelle les élus

Sujets les + commentés